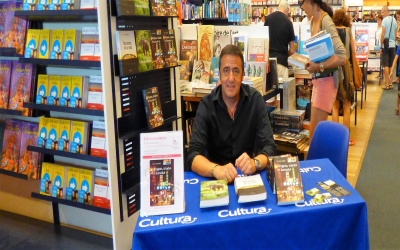

La Philo avec...

Comment savoir si on a vraiment rencontré quelqu’un ?

Ce matin, réponse du philosophe Charles Pépin sur France Inter à la question "Comment savoir si on a vraiment rencontré quelqu’un ?"

« Ce fut comme une apparition » ! Vous vous souvenez ? L’Education sentimentale de Flaubert… Nous avons parfois en effet, au cœur des grandes rencontres, ce sentiment d’évidence, de révélation, comme si venait de surgir la personne que l’on attendait depuis toujours… Mais ne nous emballons pas…

Ah bon et pourquoi pas ? Ce sentiment d’évidence ou d’apparition n’est pas le signe qu’une véritable rencontre est en train de se produire ?

Pas nécessairement… Il est le signe que quelque chose se passe, mais qui peut très bien relever du leurre, de l’illusion, de la projection. Or la question est : « comment savoir si on a vraiment rencontré quelqu’un ? ». Et pour cela il faut distinguer les signes de la rencontre en train de se faire, des signes indiquant que la rencontre a vraiment eu lieu – et donc que les promesses du choc initial de la rencontre ont été véritablement tenues.

Certains signes indiquent en effet qu’une rencontre est en train d’avoir lieu. Nous venons d’évoquer ce sentiment d’évidence, mais nous pourrions parler aussi de trouble, d’attirance étrange, ou même plus simplement d’une belle curiosité pour l’autre et son monde…

Une belle curiosité pour le monde de l’autre, vous pouvez préciser ?

Oui bien sûr. Nous sommes très autocentrés, nous nous intéressons surtout à nous-mêmes. Je me souviens d’une étude mesurant le pourcentage de nos pensées quotidiennes dirigées vers nous-mêmes (notre bonheur, notre quotidien, nos souffrances et nos joies etc…)… Près de 90% !! - et seulement 10% de nos pensées dirigées vers les autres… Il faut se méfier de ce genre d’études, mais quand même… Eh bien la force de la rencontre, amoureuse comme amicale, c’est qu’elle me décentre enfin de moi-même : l’espace d’un instant, quand je suis curieux de cet autre que je viens de rencontrer, quelqu’un m’intéresse enfin plus que moi ! On se désencombre soudain un peu de soi et ça fait un bien fou !

Alors est-ce que c’est ça le signe qu’on a vraiment rencontré quelqu’un ?

Eh bien non. Car il arrive souvent que l’autre me fascine au début, que je me décentre de moi-même en étant curieux de l’autre, de son histoire et de ses goûts, de ses amis, de tout ce paysage qui se déplie quand je m’intéresse à lui, mais que finalement cela ne donne rien sur la durée. Autrement dit, tous les signes que nous venons d’évoquer – la sentiment d’évidence, le trouble, l’attirance, la curiosité – peuvent être trompeurs. On l’a tous déjà vécu : on y a cru, on s’est emballé, et puis finalement rien… Ces signes indiquent la promesse de la rencontre plus que la rencontre elle-même.

Mais il y a un signe que la rencontre a vraiment eu lieu, que la promesse initiale a été tenue, et c’est tout simplement… que j’ai changé. Que la rencontre de l’autre, en amour comme en amitié, m’a ouvert à des dimensions de moi-même que je ne soupçonnais pas, ou qui étaient en sommeil, ou que je ne m’autorisais pas à développer. Camus, en rencontrant la comédienne Maria Casares, va se découvrir capable d’une joie de vivre simple et légère qu’auparavant il ignorait. Maria Casares, rencontrant Camus, va se trouver capable d’élans fou et absolus qui, auparavant, ne lui ressemblaient pas.

Le signe que j’ai vraiment rencontré l’autre, c’est que j’ai rencontré aussi l’autre en moi, et par voie de conséquence, que je vois le monde en partie autrement. Sans la rencontre des autres, nous resterions identiques à nous-mêmes, figés dans nos habitudes et dans nos certitudes.

Le signe que j’ai vraiment rencontré quelqu’un, c’est que ma carapace identitaire ou routinière s’est fissurée pour laisser passer une lumière nouvelle. Et cela se traduit concrètement : je peux avoir des habitudes nouvelles, voter différemment, organiser ma vie autrement, faire la cuisine différemment, faire l’amour autrement, envisager certaines questions, écologiques par exemple, de manière nouvelle. Alors on sait que la rencontre a eu lieu : on fait, au sens propre, l’expérience de l’altérité.

Mais je sens monter votre crainte : vous pensiez avoir rencontré quelqu’un et pourtant… Vous n’avez pas changé de conviction, vous votez toujours de la même façon, faites la cuisine de la même façon, faites l’amour de la même façon, partez toujours en vacances au même endroit… Si vous n’avez en rien changé mais pensez avoir rencontré quelqu’un, je suis au regret de vous dire que vous n’avez probablement rencontré personne.

La théorie du hérisson

Connaissez-vous la théorie du hérisson ?

Il s'agit, dans les relations humaines, de préserver la juste distance.

On raconte l’histoire du hérisson en hiver, transi de froid, cherchant à se rapprocher de ses semblables pour trouver un peu de chaleur. Mais à chaque tentative, ses épines et celles des autres le blessent, le forçant à s’éloigner. Pourtant, le froid le pousse à revenir, et ainsi, il oscille sans fin entre le besoin de chaleur et la peur de la douleur.

Face à ce dilemme, le hérisson finit par trouver une solution : maintenir une distance de sécurité, un espace calculé avec justesse, qui lui permet de profiter d’un peu de chaleur sans subir les blessures du contact trop rapproché.

En 1851, le philosophe allemand Arthur Schopenhauer médite sur ce comportement et en fait une métaphore des relations humaines, qu’il nomme "le dilemme du hérisson". Comme le hérisson face au froid, l’être humain, lorsqu’il est seul, ressent une irrésistible envie de se rapprocher des autres, car la solitude est une épreuve douloureuse. Il cherche alors le réconfort de la proximité, aspirant à la chaleur humaine et aux liens sociaux.

Mais ce rapprochement n’est pas toujours synonyme de bonheur. Parfois, il engendre des blessures : malentendus, conflits, pressions, désillusions. Trop de proximité peut devenir une source de souffrance pour soi comme pour autrui.

Ainsi, la sagesse nous enseigne qu’il est essentiel de trouver la juste distance : ni une solitude glaciale qui nous isole, ni une fusion étouffante qui nous consume. Les relations les plus épanouissantes et durables sont celles bâties sur un respect mutuel, où chacun sait préserver cet équilibre fragile entre intimité et espace personnel.

Source : "Le Monde des Livres"

De la vertu de la colère

Prendre sur soi, encore prendre sur soi et puis patatra.

Parfois, il m'arrive de me mettre en colère, avec ce sentiment diffus que cette dernière ajoute plus encore de mal au mal.

Parfois, il m'arrive d'avoir ce que j'appelle de bonnes colères, de celles qui signifient à l'autre, aux autres, que cette fois, trop c'est trop et que ce n'est pas négociable, qu'au-delà de cette limite... Le cas échéant, il semblerait que cela soit salutaire :"C'est oublier la belle vertu de la colère". Merci Charles.

Tous les samedis, Charles Pépin répond aux questions des auditeurs de France Inter. Aujourd'hui, "Y a-t-il parfois de bonnes colères ?"

Cette question nous invite à revaloriser cette colère si souvent décriée, qui relève à la fois du manque de sagesse pour bien des philosophes et du péché d’orgueil pour les Chrétiens - la colère faisant partie des sept péchés capitaux…

Un péché d’arrogance puisque seul Dieu peut se mettre en colère ?

Oui, en gros. Mais on trouve cette dévalorisation de la colère déjà chez les philosophes antiques. Pour les stoïciens, la colère est vaine et contreproductive. Puisque les choses arrivent conformément à un Destin, la colère ne sert à rien puisqu’elle ne changera pas le Destin. Par notre colère, nous ne faisons qu’ajouter un second mal au premier et toute sagesse, pour un stoïcien, commence par ne pas ajouter du mal au mal, bref par l’art de savoir garder sa raison et son calme.

L’être aimé vous a quitté pour un autre ? N’ajoutez pas la colère à la peine.

L’injustice s’est abattue sur vous ? N’ajoutez pas la colère à l’injustice.

La maladie vous fait mal ? N’ajoutez pas la colère à la douleur…

Mais ce que les stoïciens appellent sagesse, cette manière de retenir sa colère, qu’est-ce qui nous dit que ce n’est pas simplement de la résignation ?

Il s’agit pour les stoïciens non de résignation mais d’acceptation, de consentement à l’ordre du monde. Puisque nous vivons selon eux au milieu d’un Cosmos clos traversé des forces du destin, on comprend qu’il vaille mieux les accepter que de se mettre en colère.

Mais même chez des philosophes qui croient davantage à la contingence qu’au destin, bref chez ceux qui pensent qu’on peut changer les choses, on trouve cette idée d’une inefficacité de la colère. Mieux vaut, si l’on veut changer les choses, savoir garder la tête froide, analyser les forces en présence pour agir sereinement plutôt que de se mettre en colère.

D’ailleurs, quelle étonnante expression : « se mettre en colère »… Ce n’est donc pas l’injustice ou la violence du monde qui nous met en colère, mais nous qui nous mettons en colère nous-mêmes, comme si la colère était toujours jouée, théâtralisée… Et voilà un soupçon de plus sur la colère, une raison de plus pour lui préférer la sagesse, l’argumentation ou l’action organisée

Mais c’est oublier la belle vertu de la colère.

Elle vient indiquer qu’une limite a été franchie, qui n’aurait jamais dû l’être, et que le franchissement de cette limite est insupportable. Elle vient indiquer qu’il y a du non négociable, et que ce non négociable se passe d’arguments.

Je pense à la grande colère de Meursault à la fin de L’Étranger de Camus. Il y a tant de choses qui laissent Meursault indifférent, il peut supporter la prison et la bêtise des hommes, l’éloignement de Marie et le rapprochement de l’échéance de la guillotine, mais qu’un aumônier vienne lui gâcher ses derniers instants d’existence en lui répétant ses balivernes, cela, il ne peut l’accepter.

Je pense à la colère du peuple français qui prend la prison de la Bastille le 14 Juillet 1789. Toutes ces colères disent que « trop ,c’est trop », et quand « trop, c’est trop », c’est qu’il est aussi trop tard pour la nuance. C’est ce que la colère a de sain, de libérateur et même de joyeux.

Par ma colère, en effet, je m’affirme.

Je peux avoir raison mais, au fond, que j’aie tort ou raison n’est pas l’essentiel, l’essentiel est que je crie que j’existe et que cela fait du bien. Dans le jaillissement de ma colère, je m’affirme en même temps que cette limite que j’estime ne pas devoir être franchie.

Ce n’est pas toujours une limite objective, c’est la limite pour moi et c’est très bien comme ça. La colère la plus belle est celle qui me permet d’affirmer ma subjectivité. Seul Dieu, pour les chrétiens, a le droit de se mettre en colère. On comprend pourquoi la colère fait partie des 7 péchés capitaux : quand la colère me prend, je n’ai plus ni Dieu ni maître.

La bonne colère celle là : celle qui sert à indiquer aux autres en même temps qu’à soi-même ce qui est vraiment important, non négociable, ce sur quoi on ne lâchera pas – ou plus. C’est vrai d’un individu comme d’un peuple.

Charles Pépin

Philosophe

Samedi 1er mars 2025

France Inter

Apprendre toujours, apprendre encore

Mon apprentissage n'a d'autre fruit que de me faire sentir

combien il me reste à apprendre.

Semons des fleurs

Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage au moins semons des fleurs.